Lawrence Durrell

"الخواجة" داريل يعود بعد الطوفان

دينا حشمت

جوستين» بلغت الخمسين... ولمّا نتصالح مع «رباعيّة الاسكندريّة»

حين تحتضن الإسكندريّة مؤتمراً عن الرباعيّة الشهيرة، لا مفرّ من انبعاث أسطورة «الكوسموبوليتية»... ومعها الجدل القديم عن التعاطي «الاستشراقي» والفانتازي مع المكان، في هذا الأثر «الخالد». ماذا بقي اليوم من مدينة لورانس داريل؟

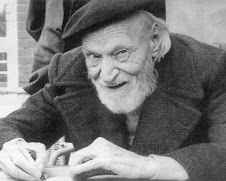

عندما صدرت «رباعية الاسكندرية» في ستّينات القرن المنصرم، احتفت بها الأوساط الثقافية العالمية تحفةً أدبيةً نادرةً، جلبت الشهرة لصاحبها. وسرعان ما اعتُبر البريطاني لورانس داريل ( 1912 ــــ 1990) كاتبَ الاسكندرية، الذي خلّد المدينة روح «الكوزموبوليتية» عاصمة الذاكرة، ومدينة الرومان والإغريق التي بُنيت «كالسدّ لمنع طوفان الظلمة الأفريقية» كما تصفها «الرباعية».

إلا أنّ الرواية لم تلق الاستحسان عينه في مصر التي كانت عام 1957، سنة صدور «جوستين»، (الجزء الأول من «الرباعية»)، تعيش في أوج آمال القومية العربية والثورات التحرّرية في القارة الأفريقية. هكذا، كتب مثقفو الإسكندرية وأدباؤها يعبّرون عن شعورهم بالغربة تجاه تلك المدينة التي يصفها داريل منقسمةً بين «المدينة الأوروبية»، مدينة الكورنيش والمقاهي في شارع فؤاد، وبين «الأحياء العربية»، أحياء يُقدّمها من خلال مشاهد فولكلورية غرائبية على غرار احتفال شعبي بمولد أحد الأولياء، أو بيت دعارة للأطفال... أحياء تعجّ بالأصوات المُزعجة والروائح الكريهة مثل «رائحة اللحم الأسود وهو يعرق».

حتى الكتّاب الذين عاشوا فترة ازدهار الجاليات الأجنبية، مثل إدوار الخراط، وعبّروا في كتاباتهم عن نوع من الحنين إلى فترة التعايش بين جميع الجنسيات والأديان التي عرفتها الإسكندرية في الخمسينات والستينات، وصفوا «الرباعية» بأنّها بعيدة كل البعد عن «إسكندريتهم». كتب الخرّاط يقول إنّ داريل «لم يعرف الإسكندرية، (...) فالإسكندرية عنده أساساً هي وهم غرائبي».

أتى داريل إلى مصر عام 1941 هارباً من تقدّم النازيين الألمان في اليونان، وعمل «ملحقاً صحافياً» لدى مكتب الاستخبارات البريطاني في الإسكندرية من عام 1942 حتى 1944. تقع أغلب أحداث الرواية قبل هذه الحرب مباشرة، في «المدينة الأوروبية»: هناك، في بهو فندق «سيسيل» القديم المطلّ على البحر يلتقي الراوي الكاتب الإنكليزي الشاب دارلي، جوستين، اليهودية المصرية المتزوّجة نسيم الذي ينحدر من إحدى العائلات الأرستقراطية المسيحية الاسكندرانية. تنشأ علاقة غرامية بين دارلي وجوستين، يزيد في تعقيدها ارتباط دارلي براقصة يونانية شابة هي ميليسا. تستمر هذه الشخصيات الرئيسية وغيرها في البحث عن ذواتها من خلال خبرات تستكشف معنى الجنس والحب، معنى الحياة والواقع. تزداد حبكة النصّ تعقيداً في الأجزاء التالية من «رباعية الاسكندرية» وهي «بلتازار» (1958)، و«ماونت أوليف» (1958) و«كليا» (1960)، في وسط مغلق مختنق، يعجّ بمؤامرات سياسية يُدبّرها رجال الدبلوماسية البريطانية العاشقون لمصر (ونسائها)، ورجال السلطة المصرية الذين يصورهم داريل مثالاً «للمستبد الآسيوي» الفاسد الدموي. كل هذا في «مدينة الجنس والموت» كما يصف داريل الإسكندرية في رسائله إلى الروائي الأميركي هنري ميللر.

لا غرابة إذاً في أن تثير الرواية، منذ صدورها حتى اليوم، ذلك الكم الهائل من الجدل. والجدل نفسه، كان من الصعب تجنّبه، في إطار مؤتمر عن «رباعية إسكندرية» ينظّم في مصر، حتى وإن كان مدفوعاً برغبة تجاوز المناقشات العقيمة التي قد تُصاحب هذا النوع من الإشكاليات. لقد فشل هذا المؤتمر الذي نظّمه أخيراً «المجلس الثقافي البريطاني» بالاشتراك مع «مركز أبحاث الإسكندرية والبحر المتوسط» التابع لـ«مكتبة الإسكندرية» في الخروج من «الكلام المكرّر الذي لا بد أن يُصاحب أي مؤتمر عن داريل» على رأي الشاعر الإسكندراني علاء خالد. ولم يأت بأي جديد. من ناحية الشكل، ظهر التوازن بين «إسكندرية الماضي» (أي مدينة داريل) و«إسكندرية الحاضر» (أي مدينة الكتّاب المعاصرين) كمحاولة مصطنعة للتوازن بين رؤية «استشراقية» وأخرى «وطنية» عُرضتا بشكل متواز، كأنْ لا تداخل بينهما.

أمّا من ناحية المضمون، فلا الجلسات الخاصة بحياة داريل (شارك فيها اختصاصيّون في علاقة الكاتب بالمدينة المتوسطية، والمكانة التي احتلتها في مخيلته كروائي مثل مايكل هايج)، أو في شعره المتوسطي مثل بيتر بورت...)، ولا العروض الموازية (شريطان تسجيليّان)، نجحت في إثارة أي مناقشة... على الأقل على المنصة. الجدل المتوقع جاء من الجمهور هذه المرّة. وهذا ما حدث أثناء جلسة «القراءات لأدباء الإسكندرية» التي اعتذر عنها إدوار الخراط. أمّا الروائي المصري إبراهيم عبد المجيد، فكان يبدو أنّه سيكتفي بالإعلان بأنّه كان «متيّماً بجوستين»، قبل أن يقرأ للحضور جزءاً من روايته «طيور العنبر» التي تدور أحداثها في إسكندرية تأميم القناة... لكنّ ملاحظات الجمهور أجبرته على أن يتّخذ موقفاً في الموضوع. ومع ذلك، فقد عبّر عن رأيه من خلال تعميمات ترضي الجميع («مفيش إسكندرية واحدة، فيه إسكندريات، داريل إسكندرية، تزالاس إسكندرية، والكل صادق في تعبيراته»)، بعدما استفزته مداخلة رأت أن «الرباعية» «مؤامرة على الروح المصرية الأصيلة».

هاري تزالاس، الكاتب اليوناني الذي ولد وعاش حتى عامه العشرين في الإسكندرية، هو الوحيد الذي خرج بسبق الإصرار والترصّد على برنامج «الإسكندريات الموازية». قال قبل قراءة قصة من أعماله تدور أحداثها في الإسكندرية، إنه «لم يشعر بأي حماسة عند قراءة «الرباعية»»، متسائلاً إذا كان سبب ذلك أنّه «إسكندراني»؟ كأنّه يشير إلى صعوبة أن يستسيغ «الإنسان المحلي» رواية استشراقية تدور في مدينته. كما ذكّر هاري تزالاس الحضور بإحدى قصصه التي تحكي تجربة عاشها في الإسكندرية عندما ذهب مع ابن بوّاب عمارته ليستمع إلى خطبة تأميم قناة السويس التي ألقاها جمال عبد الناصر في ميدان المنشية... كأنه أراد إعلان انتمائه إلى «طوفان الظلمة الأفريقية» في مواجهة «عاصمة الذاكرة» المحبّبة لداريل

لتحميل الأجزاء الأربعة لرباعية اسكندرية

.

اول زيارة للمدونة بس عجبتنى جدا

ردحذفماشاء الله

مدونة اكثر من رائعة..ماشاء الله.....وجارى تحميل الرباعيات.....بس خسارة اسكندرية فقدت رونقها

ردحذف